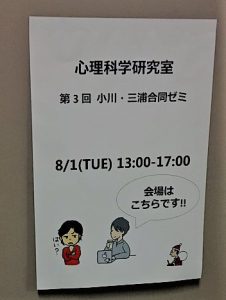

8/1に小川洋和研究室(実験心理学)と第3回合同ゼミを開催します.ゲスト参加(他ゼミ学部生,外部の方も)を歓迎します.

日時:2017年8月1日(火) 13時~

場所:F号館104教室

(1)小川・三浦ゼミの学生(各1名)による研究発表と議論(1時間×2) 13時~15時

高山博司(小川ゼミM1)

不安特性・嫌悪感受性が嫌悪プライミングによる不正行為の誘発に与える影響

人々の善悪の道徳的判断およびそこから生起する行動には、情動過程と推論・思考過程との両方が影響していると言われている。特に,嫌悪感情は我々の道徳的認知に特異的な影響を与えていることが示唆されてきた (Pizarro et al, 2011)。道徳違反に関するストーリー評定課題を用いた研究では,嫌悪感情は道徳的な判断を厳しくすることが示されている。しかし,仮定的なストーリー判断ではなく,実際の行動には嫌悪情動はどのように影響するのだろうか?今回の合同ゼミでは,卒業研究でおこなった不正行為の生起頻度に嫌悪情動が与える影響およびその影響と個人差との関連について検討した研究を報告する。

浦勇希(三浦ゼミ)

現代の多岐にわたるメディアを利用した自己開示とパーソナリティの様相

インターネットが普及する以前ではコミュニケーションの形態は限定的なものでしたが、普及してからはパソコンを利用したやりとりが可能になりました。しかしスマートフォンが普及してきた現代では、以前よりも更に簡単にインターネットを介したコミュニケーションを取ることができ、その形態は多岐にわたっています。私はこれまで、複数種のメディアを用いた自己開示の頻度と様々なパーソナリティの間にある関係性に注目して研究を行ってきました。今回の合同ゼミでは、これまで研究してきたことの報告と今後の展望についてお話させていただければと思っています。皆様からご意見をいただければ幸いです。

(2) 招待講演と討論 15時~

大坪庸介 先生(神戸大学)

道徳感情は連携罰を促進するか?

誰かが規範をやぶった場面を目撃すると道徳感情(道徳的怒り、道徳的嫌悪感など)が生起し、それが罰行動の至近要因になると考えられている。しかし、集団レベルの規範を維持するための罰行動は進化的な謎である。というのは、罰行動にはコストがかかるため、罰行使者よりもフリーライダー(規範は守るが規範維持のための罰行動はしない)の方が有利だからである。近年、この罰行使レベルでのフリーライダー問題を解決する戦略として連携罰という考え方が提唱された。連携罰は、みなが罰するなら自分も罰し、みなが罰しないなら自分も罰しないという条件つき罰戦略を採用することにより実現される。もし道徳感情が罰行動の至近要因であれば、道徳感情もみなが罰しそうなときには強くなり、みなが罰しなさそうなときには弱くなるというメカニズムがあれば条件つき罰戦略が促進されるのではないだろうか。今回の発表では、他者が特定の違反行動を非難しているかどうかの知覚により道徳感情の強さが調整されることを示した一連の研究を紹介する。

※ご発表では,「研究の裏側」的なエピソードも盛り込みながら,これから研究に着手しようとする院生・学部生にとって参考になるようにお話しいただきます.

(3) 懇親会 18時~

西宮北口駅付近を予定

終了後、西宮北口付近で懇親会を予定しています。懇親会への参加を希望する人は7月25日までに三浦までご連絡ください.ゼミのみの参加であれば事前連絡は必要ありませんが,学外の方はできれば事前にご連絡頂けるとありがたいです.

問い合わせ先:

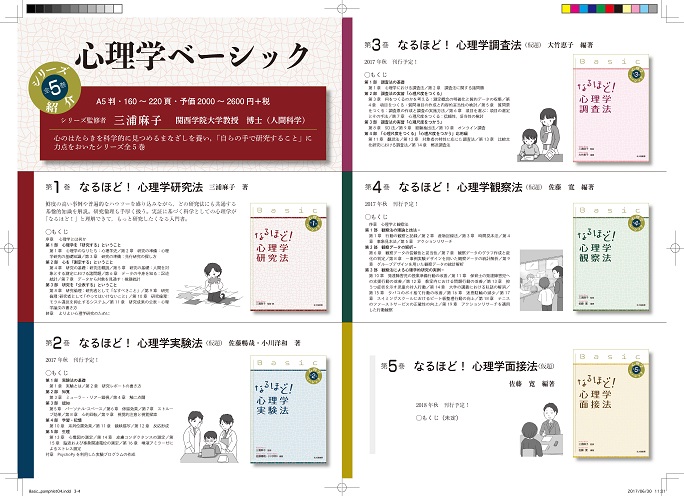

小川洋和(hirokazu.ogawa[at]kwansei.ac.jp)・三浦麻子(asarin[at]kwansei.ac.jp)